関係者へのヒアリングをおこなってはみたものの、クライアントが置かれている状況が今一つ理解できない。そのために、問題を引き起こしている真の原因を特定することができず、適切な解決策を講じることができない。

あるいは、問題も、真因も特定し、良い解決策も導けたと思っていたのに、上司のレビューを受けたところ、検討が浅いことを指摘されてやり直しを命じられてしまう。そんな経験はありませんか。

クライアントの置かれている状況を正しく理解することは、クライアントの問題を解決するための大事な最初の一歩です。このとき、質問という行為を通じて情報を収集し、理解を深める“ヒアリング”は、クライアントの状況に関する情報を収集するための有効な手段となります。

しかし、ヒアリングの相手に対する質問が“甘い”場合には、見つけなければならない大事な事実を見落としてしまい、クライアントの抱える問題の本質にたどり着くことができません。

質問の仕方一つで、現状把握の質は大きく向上します。問題の本質に迫れる質問の技術を習得し、見せかけだけのヒアリングから脱却しましょう。

相手の言葉を鵜呑みにしない

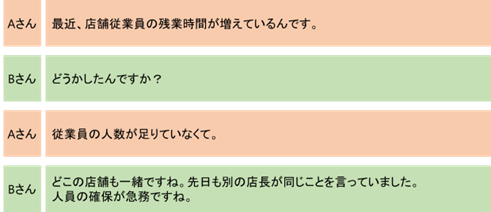

以下のAさんと、Bさんの会話を読んで、皆さんはどう考えますか。

Aさんが直面している従業員の残業時間の増加という問題に対し、人数の確保という解決策は本当に適切なのでしょうか。

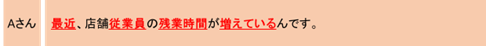

Aさんの言葉の中には、事実をぼやかすいくつかの単語が紛れています。

赤字にした4つの単語は、日常会話の中でもごく普通に登場しますし、文章として意味も通じますのでスルーしがちですが、実は事実をぼやかして問題の本質を見えなくしていることに気が付かれたでしょうか。

Bさんは、追加の質問をおこなって、それぞれの単語について具体的な内容を把握しなければ、Aさんの店舗が置かれている状況を正しく理解することはできません。

- 着眼点① 「最近」

・「最近」とはいつの期間を指すのか。

・過去1週間なのか、1か月なのか、3か月なのか。 - 着眼点② 「従業員」

・従業員とは誰を指すのか。

・店舗の従業員全員なのか、従業員のうちのどの職種か、特定の個人なのか。 - 着眼点③ 「残業時間」

・どの種類の残業時間を指すのか。

・残業時間全体なのか、法定内残業時間なのか、法定外残業時間なのか。 - 着眼点④ 「増えている」

・何を基準に比較しているのか。

・過去のいつの期間、または時点と比較し、「増えている」のか。前年比較なのか、予算との対比なのか。

・金額なのか、比率なのか。

・いくら増えているのか。

追加質問をおこなった結果、残業時間の増加が特定の従業員の働き方によるものであるなら、担当顧客の割り当て、勤務シフトの調整がうまくできていないことが原因かもしれませんし、あるいは一時的な話ですぐに解消されるのかもしれません。増員を検討する前に、まずは「なぜ」その従業員が長時間働く状況になっているかを確認すべきです。

相手の言葉をスルーし鵜呑みにしてしまうのは、思考が停止した状態と同じです。聞いているようで本当は聞いていない、わかっているようで本当はわかっていません。このようにスルーしてしまいがちな言葉はたくさんあります。

相手の置かれている状況を正しく把握するには、常に「ごまかされないぞ」という気持ちを持ち、相手の言葉の意味を吟味して疑問を投げかけながら会話を進め、事実をぼやかしている表現に対しては、内容を具体的に把握するための質問を入念におこなうことが重要です。 準備していた確認項目すべてをヒアリングの時間内について質問しなければ、という気持ちが先走って浅い質問に留まってしまい、入手した情報が物事の上辺だけの情報ばかりになってしまっては本末転倒です。

具体的に把握することの効果

ヒアリングで会話が続かない、次の質問が出てこない、という相談を受けることがありますが、それはコンサルタントが思考停止状態になっていて、物事を具体的に把握しようとしていないからです。

事実をぼやかしている表現、言葉に注意し、具体的に内容を確認する。そうすると、次第に相手の環境への理解が深まります。理解が深まれば、ヒアリングの目的に照らして、より一層的確な質問が次から次へ頭に浮かんでくるはずです。

その結果、クライアントの問題が正しく把握でき、その問題を引き起こす真因も特定でき、適切な解決策が導けるようになります。

必要なのは「共感」よりも「客観」

具体的に聞くという行為は、心理ケアのカウンセラーの方が相談相手とコミュケーションをとるうえでも非常に重要なことだそうです。この場合、具体的に聞く目的は、相談相手の気持ちをあたかも自分が相談相手その人になったかのようにして感じ、分かち合うこと。つまり「共感」です。相手の気持ちを自分なりに理解しようとするのではなく、相手がそのときにどう感じたか、どんな思いだったかを理解することにより、一層相談相手に寄り添った会話やケアができるようになるのだと思います。

一方、われわれビジネスコンサルタントが「具体的に聞く」ときに大切なことは、その環境に置かれた相手の身になって共感するためではなく、実際に起きている事実を偏らない視点でありのまま理解すること、つまり「客観」です。

会話を円滑に進めるうえで、相手の身になって理解を示すこともときに必要ですが、あくまでコンサルタントの視点は、その人にとってどうかではなく、部門、会社、グループとしてどうなのか、あるべきはどうなのか、問題抽出の目的に照らすとどうなのか、という客観的で全体最適の視点であることに留意する必要があります。

具体的に把握するためのトレーニング方法

5W1Hでチェックする

質問に対して相手が回答を返してきたら、5W1Hの視点で自問自答する習慣をつけましょう。先のAさん、Bさんの会話を見てもわかるように、「いつ」、「どこで」、「誰が」、「何を」、「なぜ」、「どのように」の視点でのチェックは、相手の主張内容を具体化するうえで非常に効果的です。これは、ヒアリング相手の回答に対するチェックとしてだけでなく、自身が主張する場合にもセルフチェックに活用できます。

日常の業務の中でいろいろな局面で何度もチェックを繰り返すことで、人の話を聞いたり文章を読む際に、意識をしていなくとも自然にチェックできる(5W1Hの視点で吟味してから、自分の頭の中に受け入れる癖が付く)ようになります。

疑問を持つ

京セラの創業者である稲盛和夫さんが、著書「稲盛和夫の実学 経営と会計」(日本経済出版)の中で、創業当時の経理部長とのやり取りについて書かれています。

経理の知識が浅い稲盛さんは、会計に関する疑問はどんな些細なことでも経理部長に質問をぶつけ、「なぜ、そうなるのか」を繰り返しました。そうすることで、自分なりに納得できる会計や財務の考え方を確立することができたそうです。

この「なぜ」を繰り返すという姿勢は、物事の本質を見極めるうえで非常に重要なことであり、ヒアリングにおいても物事を具体的に把握するためには必要な要素です。相手の言葉に疑問を感じたら、得心するまで質問し確認する姿勢を持ちましょう。

「目的の具体化」で具体化する対象を絞る

とは言っても、相手の話に対し、何でもかんでも具体的に質問をしていては、時間がいくらあっても足りません。ここで、事前の準備作業としてヒアリングの目的を具体的に設定しておくことが役に立ちます。

このヒアリングの結果を、何に、どのように役立たせたいのかといったように、目的をもう一歩踏み込んで具体化しておくと、相手の回答で深堀りすべき重要なことと、そうでないこととの区別がしやすくなり、質問を無駄撃ちするリスクを抑えることができます。

「目的の具体化」に関しては、以下の記事も一読してください。

まとめ

コンサルタントが、クライアントの直面する問題に対して適切な解決策を示せるかどうかは、現状をいかに正しく、深く理解できるかにかかっています。そのためには、物事を具体的に把握するための質問を効果的に繰り出す必要があります。

そのためには、絶対に思考停止状態にはならないこと。常に疑問を持つ姿勢でヒアリングに臨まなければなりません。

時々、コンサルタントとは「人を疑う仕事ですね」と言われることがあります。確かにそうかもしれません。ですが、それは決して猜疑心という意味ではありません。クライアントに代わって問題を解決するという重要な役割、重い責任を果たすために、プロフェッショナルであれば当然持つべき「慎重さ」であると考えます。

日々の仕事では、自信を持って、疑いましょう。疑問を投げかけましょう。